Недавнее исследование ВЦИОМ показало: опрошенные россияне верят, что в будущем в нашем обществе станут играть большую роль именно духовные ценности — доброта, гуманизм, милосердие. Потенциал для этого есть: респонденты сообщили, что их окружают в основном добрые люди. При этом, чтобы приблизить желанную реальность, одной веры мало. Важно сегодня воспитывать людей, которые завтра станут сообща создавать благоприятную атмосферу. Что значит «быть добрым» в современном мире и как воспитать доброго человека, редакция «Родительского университета» разбиралась вместе со специалистами — врачом-психиатром и психологом.

Добро и доброта в современном мире: как найти баланс между добрыми поступками и личными границами

Словарь Ожегова гласит, что доброта — это душевное расположение к людям, стремление делать добро. Определения добра в разных источниках отличаются, поскольку добро и зло — это многогранные морально-нравственные оценочные категории, понимание которых зависит от конкретной культуры, социума, исторического контекста и даже частной ситуации. Допустим, перевести бабушку через дорогу — это вроде бы хорошо. А что, если она не собиралась на другую сторону?

Опрос ВЦИОМ пятилетней давности показал, что современные россияне считают добрым человека, который:

- готов поддержать и помочь;

- отзывчив, небезразличен к другим;

- хорошо относится к людям;

- совершает хорошие дела;

- честен.

При этом есть мнение, что добрые люди наивны, слабохарактерны, позволяют на себе ездить и не умеют защищать свои границы.

«Проявлять доброту и защищать свои границы и интересы — вовсе не противоречащие друг другу понятия. Доброту к самому себе никто не отменял: важно слышать себя, опираться на свои ценности и потребности. Иногда нужна помощь не словом, а делом, и это требует не только искреннего желания, но и ресурсов, поэтому стоит уметь говорить «нет», когда невозможно прыгнуть выше своей головы ради помощи ближнему. Это не имеет никакого отношения к отсутствию доброты».

Специалист рекомендует отслеживать дискомфорт и учить этому детей: если он присутствует, вероятно, происходит нарушение границ. И здесь важно задать себе вопросы: стоит ли их нарушать и ради чего, если да? Ответы каждый определяет сам. При этом есть маркер, который помогает определить искренность своих побуждений, — бескорыстное отношение к ситуации.

С точки зрения психологии проявить доброту бескорыстно — значит с лёгкой душой и без вреда для себя помочь, а потом отпустить и забыть ситуацию. При наличии вторичной выгоды (желание получить любовь, одобрение, признание своей ценности) рано или поздно появятся тяжёлые ощущения ненужности, неудовлетворённости, одиночества, использованности, несправедливости.

Откуда берутся злость и жестокость

Британский антрополог, преподаватель Гарварда Ричард Рэнгем в книге «Парадокс добродетели» пишет, что в психике человека изначально есть склонность и к доброте, и к жестокости и нет доказательств, что какая-то из этих тенденций важнее с позиции биологии или эволюции [1]. Каждая из них важна. Например, здоровая агрессия помогает достигать успеха в работе, а доброта — быть принятым в социуме.

Нейроэндокринолог, профессор Стэндфордского университета Роберт Сапольски в книге «Биология добра и зла» описывает, как обе линии поведения формируются и проявляются в зависимости от множества факторов. На некоторые из них нельзя повлиять здесь и сейчас, и это не только эволюция или генетика, но и, например, этапы развития человека после рождения. Так, пик проявлений насилия приходится на подростковый период, так как к этому времени созревают лимбическая и гормональная системы, отвечающие за эмоции, а лобная кора, которая отвечает за рациональность и контроль, ещё только формируется [2].

При этом аналитика Сапольски показывает, что поведение взрослого человека во многом обусловлено его детским опытом: средой, образом жизни, взаимоотношениями с семьёй и другими людьми, возможностями и препятствиями для развития, особенностями здоровья.

«Проявления жестокости и прочих девиаций у детей не всегда зависят от воспитания. К сожалению, от психических заболеваний никто не застрахован. Всегда важен душевный контакт: если он есть, родители вовремя поймут, что с ребёнком что-то не так и обратятся за помощью, чтобы предотвратить страшный инцидент», — добавляет Олеся Каминская.

Как воспитать доброго человека

Вместе со специалистами мы разобрали факторы, которые родители, бабушки и дедушки могут проконтролировать.

Будьте добры к ребёнку и эмоционально доступны для него

«Крепкая эмоциональная связь, взаимопонимание и чуткость со стороны родителей способны творить чудеса. Ребёнок должен понимать, что несмотря на загруженность, занятость и массу обязанностей, у вас всегда есть для него время. Время, чтобы выслушать его переживания, поучаствовать в его жизни и посодействовать решению непростых жизненных задач», — говорит Ольга Каминская.

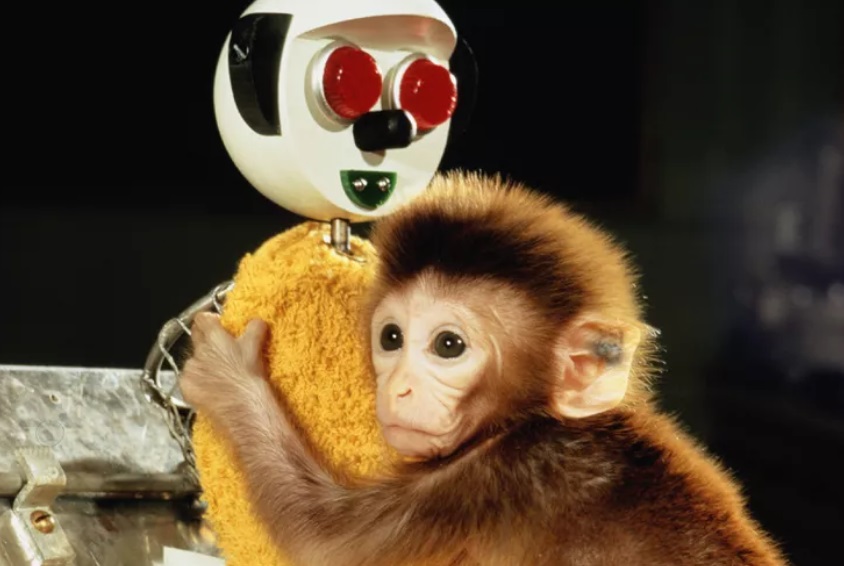

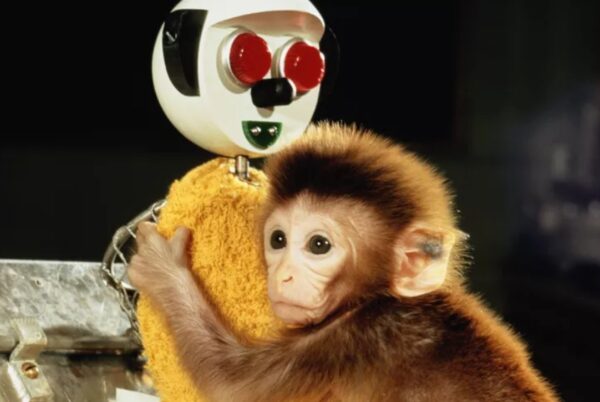

Источник: Мартин Роджерс, Getty Images

По мнению специалиста, это первоочерёдная задача родителей. Доказательством может служить хрестоматийный эксперимент психолога Гарри Харлоу, описанный в статье «Природа любви». Он вырастил обезьянок без мамы, но с двумя заменителями из проволоки, у одного из которых был сосуд с молоком, а у другого — плюшевая обивка и подогреватель. Со временем малыши стали показывать пониженную реакцию на «кормящую мать» и активную реакцию на «маму», с которой можно было приятно пообниматься. Да, им нужно было удовлетворить потребность в еде, но ещё больше они нуждались в любви, пишет Харлоу [3].

Показывайте личный пример

Олеся Каминская предлагает дать собственное определение доброте и добру, понять, какие реальные действия соответствуют этому определению, и придерживаться их. Например: благодарить людей, отмечать вслух их достижения и успехи, уступать место пожилым, помогать с домашними делами бабушкам и дедушкам, заботиться о животных, быть порядочным и пр.

«Важно, чтобы родители не противоречили себе и придерживались этих действий в реальности, в том числе в отношениях с ребёнком», — говорит специалист.

Развивайте эмоциональный интеллект ребёнка

Важно, чтобы ребёнок мог распознавать собственные чувства и эмоции других людей, а также видеть реальную связь между действиями и реакцией на них. В числе прочего это поможет ему освоить правила вежливости и поведения в обществе.

Главное — не превращать понятия доброты и «хорошести» в средство манипуляции: «Ты же добрая, отдай свою игрушку девочке».

«В норме у детей есть разные этапы развития. Малыш совсем не готов делиться ничем, и это не эгоизм, а приобретение понимания, что такое «своё» и «чужое». Потом ребёнок легко начинает всё раздавать, потому что ему нравится совместная игра. Это тоже не про доброту, а про развитие навыка общения и социализацию. Вопрос в том, что взрослые рядом вешают ярлыки, и ребёнок начинает экспериментировать с темой».

В раннем возрасте наиболее эффективным приёмом будет обсуждение на примере сказок, мультфильмов, жизненных ситуаций: «Как бы тебе было, если бы у тебя отобрали игрушку в песочнице?», «Как думаешь, почему зайчик плачет? Почему ему плохо?». Так ребёнок постепенно научится ставить себя на место другого и относиться к людям так, как хочет, чтобы относились к нему.

Задавайте ценностные ориентиры и учите делать выбор, чтобы ребёнок мог избегать манипуляций

В жизни действительно не всегда нужно быть условно добрым: бывают ситуации, когда нужно жёстко защитить слабого, отстоять свои интересы, твёрдо сказать «нет» и т. д. Например, подростки могут подначивать ребёнка к хулиганству под предлогом того, что хороший друг всегда будет за своих, а не против. Важно, чтобы он мог сделать выбор в пользу своей безопасности и благополучия.

«Я за то, чтобы ребёнок знал и умел в равной степени совершать и доброе, и злое, чтобы использовать нужное в разных жизненных ситуациях. Когда сознательно выбираешь добро, начинаешь лучше относиться к самому себе. Если же случайно сделал зло, нужно уметь простить себя, исправить то, что можно, и жить дальше, а не ругать себя, попадая в ловушку самобичевания», — говорит Ольга Пропубертат.

- Рэнгем Р. Парадокс добродетели. Странная история взаимоотношений нравственности и насилия в эволюции человека. М.: Corpus, 2022. — 480 c.

- Сапольски Р. Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. М.: Альпина Паблишер, 2019. — 766 c.

- Harlow, H. F. The nature of love // American Psychologist, 13(12), 673–685, 1958.